Bechergläser, Erlenmeyerkolben, Rundkolben und Reagenzgläser sowie Aufbauten aus Kolben, Kühlspiralen, Destillierbrücken und anderen Glasbauteilen prägen das klassische Bild des chemischen Labors (Abb. 1a). Chemische Laboratorien sind die bevorzugten Einsatzbereiche von Borosilikatglas. Bedingt durch seine Eigenschaften: hohe Hitze- und Temperaturwechsel-Beständigkeit, gute mechanische Festigkeit sowie niedriger thermischer Längenausdehnungskoeffizient ist diese Glassorte für die Anwendung im Labor sehr geeignet.

Aus Borosilikatglas werden jedoch nicht nur Bechergläser und Erlenmeyerkolben hergestellt. Auch bei Haushaltswaren findet dieses Glas Verwendung (Abb. 1b). Weiterer Anwendungsbereiche sind Kathodenstrahlröhren, Senderöhren oder Teleskopspiegeln verwendet. Neulich fertigt man aus dem Glas aber auch leicht zu reinigende und wiederverwendbare Trinkhalme.

Abb. 1 Anwendungsbeispiele für Borosilikatglas a) Laborglas, b) Teekannen

Abb. 1 Anwendungsbeispiele für Borosilikatglas a) Laborglas, b) Teekannen

Der Werkstoff Glas (s. Link: Glas) hat im Labor eine lange Tradition und wurde ständig weiterentwickelt, um die hohen Anforderungen des chemischen Labors optimal zu erfüllen. Zu diesen gehören: ausgezeichnete chemische Resistenz, minimale Ionenabgabe, höchste Form- und damit Volumenstabilität, unempfindliches Verhalten gegen Erhitzung und Temperaturwechsel sowie Transparenz.

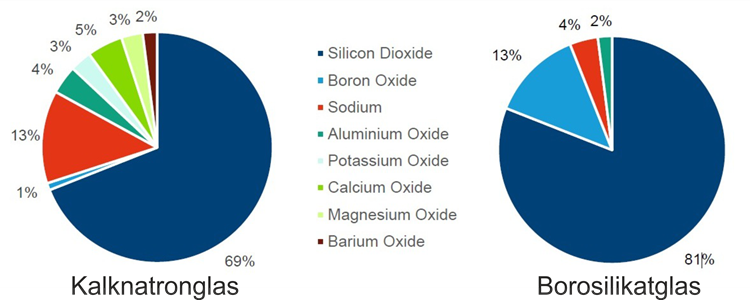

Für diese besonderen Anforderungen im Labor sind verschiedene Glassorten entwickelt worden, die den beiden Hauptgruppen Borosilikatgläser und Kalknatrongläser zuzuordnen sind. Je nach Zusammensetzung der Rohstoffe können die chemischen, physikalischen und thermischen Eigenschaften variiert werden. Jedoch insbesondere die Sorte Borosilikatglas 3.3 erfüllt alle diesen Anforderungen und spielt in diesem Bereich die wichtigste Rolle.

Die Zusammensetzungen der beiden Glassorten Kalknatron- und Borosilikatglas sind in Abb. 2 gegenübergestellt. Auffallend ist, dass Borosilikatglas viel Bordioxid enthält, was bereits im Namen dieser Glassorte erkennbar ist.

Abb. 2 Vergleich der Zusammensetzung von Kalknatron- und Borosilikatglas (Quelle: DWK Life Sciences)

Kalknatrongläser besitzen gute chemische und physikalische Eigenschaften. Sie eignen sich für Produkte, die einer in der Regel kurzzeitigen chemischen Beanspruchung standhalten müssen und thermisch nicht so hoch belastet werden (z. B. Pipetten, Kulturröhrchen).

Borosilikatgläser sind mit ihrer optimierten Eigenschaftskombination die „Alleskönner“ im Labor. Aufgrund ihrer extremen Hitzebeständigkeit, der Temperaturwechselbeständigkeit und mechanischen Festigkeit sowie der außergewöhnlichen chemischen Resistenz sind Laborgläser aus Borosilikatglas seit Jahrzehnten in den Laboratorien der Welt zu Hause.

Das Borosilikatglas wurde 1887 von Otto Schott entwickelt. Damit hat er eine vollkommen neue technische Glasart erfunden und die moderne Chemie revolutioniert. 1893 wurde dieses erste chemisch resistente, hitze- und temperaturwechselbeständige Spezialglas in den Markt eingeführt und 1938 unter dem Markennamen „Duran“ angemeldet. In den vergangenen Jahren schrieb Duran-Laborglas Technikgeschichte und ist bis heute ein weltweit eingesetztes Premiumglas in Laboratorien, im Industrie- und Haushaltsbereich. <<